和装振興と観光都市・京都のPR推進のため、さまざまな行事やレセプションに、きもの姿で活動している「京都・ミスきもの」の皆さん。「きもの」への思いや式典の思い出などをお聞きしました!

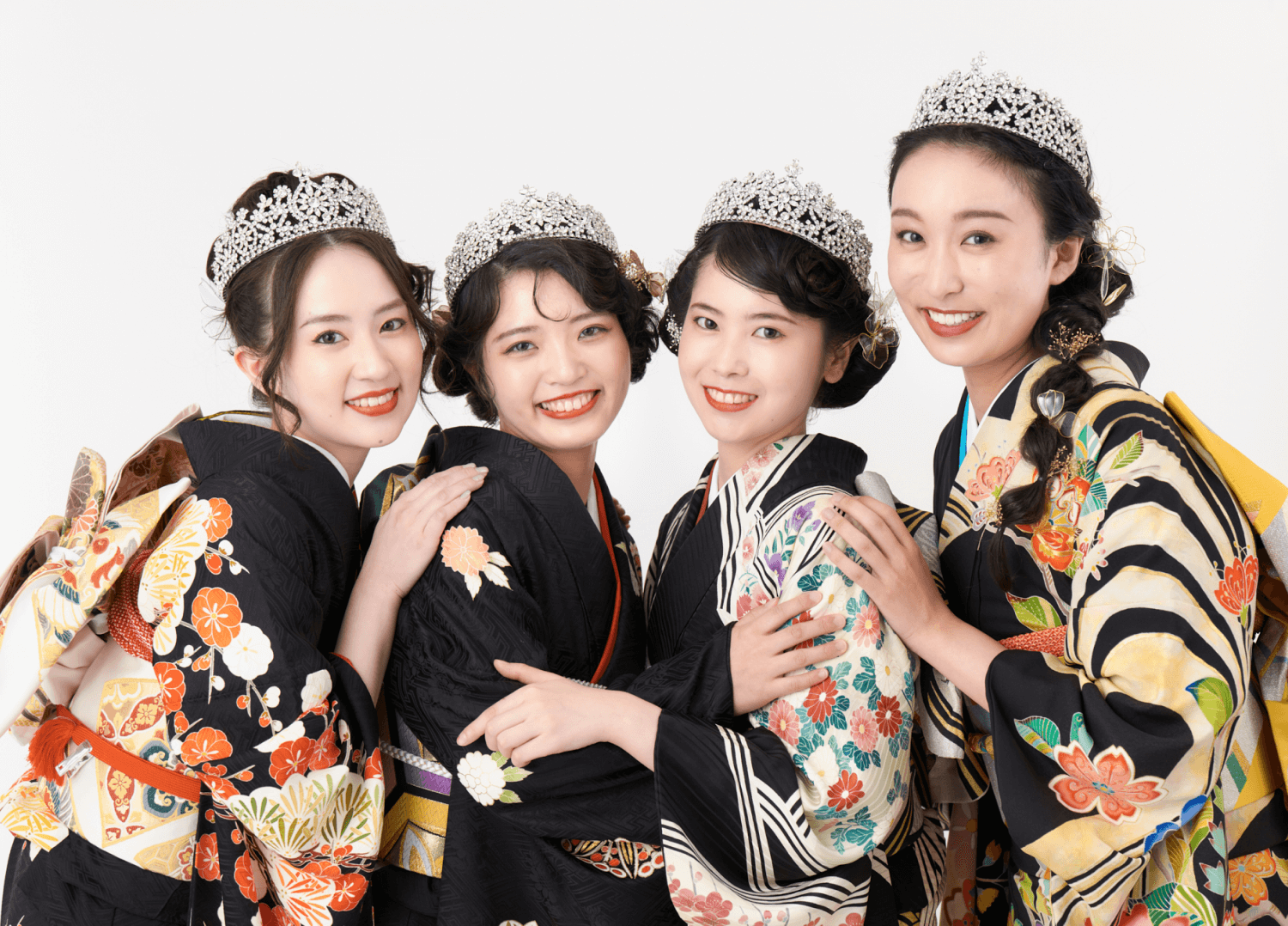

※写真左から「2023京都・ミスきもの」長谷川玲美さん、宮田葉滴さん、石田杏奈さん、中野晶さん

Qきものに親しみを持たれたのはどのような事がきっかけですか?

長谷川玲美さん

中学生の頃から京都により深く触れ合うことの出来るコースで茶道や華道、着付けの授業を受け、着物を身近に感じておりました。また、祖母の趣味と仕事柄、私自身もきものに触れることが多く、我が家は事あるごとに着ている為、自然ときものに親しみを持つようになりました。

宮田葉滴さん

友人と京都を訪れた際に、着物で観光をしたことがきっかけです。京都での暮らしの中で着物を着用している方をよくお見かけすること、成人式で振袖を着用したこともあり、着物への親しみを深めました。

石田杏奈さん

きものに興味を持ったきっかけは茶道でした。きものを着てお点前をすると、歩くときや座るときの所作に自然と気を遣うようになり、凛とした美しい立ち居振る舞いを意識出来るようになります。また、きものを着て外国の方をおもてなしした時にとても喜ばれたことから、きものの美しさは日本国内だけでなく言葉の壁を越えて伝わるのだと実感しました。

中野晶さん

小学生の頃に茶道を習っており、お茶会で初めて着付けていただいたことをきっかけに、きものが好きになりました。

Qきものの良さや魅力とはどのようなところだと思いますか?

長谷川玲美さん

きものを着ると心に余裕を持つことができ、女性の内面の美を引き立ててくれるところです。長く受け継いでいくことのできる奥深いところも魅力の一つです。

宮田葉滴さん

着物の色や柄で、四季や行事・お祝い事といった着用者の気持ちを表すことができることです。”口を開かずとも多くを語る”着物は、日本人のつつましさを体現した衣服だと思います。

石田杏奈さん

きものの魅力は沢山ありますが、一番は「きものが似合う人になりたい」という思いから、丁寧な所作を心掛けるようになれることです。

また、身長や体型が違う人でも、着付け方を工夫することで同じきものを着られます。親から子へ、子から孫へと受け継いでいったきものは、沢山の人の思いがつまった素晴らしいものになると思います。

中野晶さん

着用すると背筋が伸びるような晴れやかな気持ちにさせてくれるところ、着付けの過程に、洋服を着るときには感じ得ない奥深さがあるところが、きものの魅力だと思っております。

Q普段はきものをどのような機会に着られていますか?

長谷川玲美さん

京都の観光地巡りをする際や、季節の行事ごとの際に着ております。

宮田葉滴さん

友人とのお出かけや季節の行事ごとの際に着用しています。

石田杏奈さん

茶道や琵琶の演奏、友人と京都観光をする際にきものを着ています。自分で着付けが出来るように練習しています。

中野晶さん

お花見や夏祭りなどの行事や、京都の観光地を訪れる際に着ることが多いです。また、お出かけの予定がないときでも、着付けの練習を兼ねて家で着ています。

Q御自身が式典を迎えられた時はどのような装いでしたか?また、その時何をお感じになられましたか?

長谷川玲美さん

母が成人の際に着たぱっと華やかな明るい印象を与えることができる朱色に鳳凰が描かれている振袖を着ました。代々受け継がれている振袖を着て晴れの日を迎えることができ、感謝の気持ちでいっぱいになりました。

宮田葉滴さん

色彩豊かな四季の花々が散りばめられた、白色の振袖を着用しました。はじめて袖を通した時、大人に近づいた嬉しさや照れ臭さ、周囲の人への感謝の気持ちを深く感じました。

石田杏奈さん

私の祖母が母のために誂えた、緋色で鳳凰の柄が入った振袖を着ました。家族の思いが込められた振袖を着ることで、晴れやかな気持ちで成人式を迎えることができました。

中野晶さん

成人のお祝いに祖父母にプレゼントしてもらった、紅色に色とりどりのお花が描かれた京友禅染の振袖を着用いたしました。

育ててくれた家族への感謝の思いとともに、大人の仲間入りをした実感がわきました。

「2023京都・ミスきもの」のみなさん、ご協力ありがとうございました!